- Home

- Dampftechnik und Tools

- Dampftechnik

- Wie arbeiten mechanische Kondensatableiter? Funktionsmechanismen und Vorteile

Grundlagen Kondensatableiter

Wie arbeiten mechanische Kondensatableiter? Funktionsmechanismen und Vorteile

- Zwei Baurtarten: Kugelschwimmer- und Glockenschwimmer-Kondensatableiter.

- Kontinuierliche Entwässerung: Ein entscheidender Vorteil des Kugelschwimmer-Kondensatableiters.

- Die Auswahl des Kondensatableiters hat Einfluss auf den Betrieb bei geringem Kondensatanfall.

- Die Ziffer als Bezeichnung des Ventilsitzes gibt den maximal möglichen Differenzdruck an

Mechanische Kondensatableiter arbeiten aufgrund der unterschiedlichen Dichte von Wasser und Dampf - im Unterschied zu anderen Bauarten, bei denen Temperaturunterschiede oder Strömungseffekte bei Phasenübergängen eine Rolle spielen. Bei mechanischen Kondensatableitern wird das Ventil durch die niveauabhängige Bewegung eines Schwimmers geöffnet und geschlossen.

Mechanische Kondensatableiter reagieren unmittelbar auf wechselnden Kondensatanfall, wobei die Umgebungsbedingungen quasi keinen Einfluss haben. Dies ist eineentscheidender Vorteil gegenüber thermischen und thermodynamischen Kondensatableitern, deren Arbeitsweise stark durch äußere Einflüsse wie Regen, Wind und sogar Isolierierung beeinträchtigt werden.

Zwei Baurtarten: Kugelschwimmer- und Glockenschwimmer-Kondensatableiter.

Es gibt zwei grundlegend unterschiedliche Bauarten von mechanischen Kondensatableitern: Kugelschwimmer- und Glockenschwimmer-Kondendsatableiter. Kugelschwimmer-Kondensatableiter beinhalten eine geschlossene mit Luft gefüllte Schwimmerkugel, während Glockenschwimmer-Kondensatableiter eine nach unten geöffnete, zylinderförmige Glocke verwenden.

Die Auftriebskraft ist der entscheidende Faktor für die Funktionsweise dieser beider Arten von Schwimmer-Kondensatableiern, doch ihr Aufbau und ihre Arbeitsweise sind doch ziemlich unterschiedlich.

Kugelschwimmer-Kondensatableiter

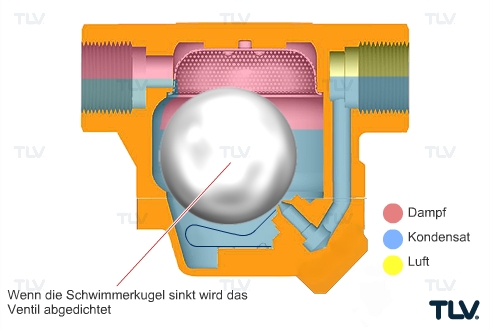

In Kugelschwimmer-Kondensatableitern wird die Position des Schwimmers durch das Kondensatniveau im Ableitergehäuse bestimmt. Der Schwimmer reagiert unmittelbar auf Änderungen des Kondensatdurchsatzes, indem er das Ventil entsprechend öffnet bzw. schließt.

Es gibt zwei grundlegende Kondensatableiter-Bauformen mit Kugelschwimmern: Der klassische Kugelschwimmer-Kondensatableiter mit Hebelmechanismus und der Freischwimmer-Kondensatableiter .

Beim Klassischen Kugeschwimer-Kondensatableiter ist die Schwimmerkugel mit einem Hebel verbunden, der ein Ventil betätigt. Wenn Kondensat zufließt erfährt der Schwimmer einen Auftrieb, steigt nach oben und öffnet damit über den Hebelmechanismus das Ventil. Durch den begrenzten Hebelweg bleibt das Ventil jedoch häufig im Strömungsweg des Kondensats, so dass bei hohem Kondensatanfall eine zusätzliche ziehende Schließkraft auftreten kann.

Bei TLV Freischwimmer-Kondensatableitern ist die Schwimmerkugel nicht mit einem Hebel verbunden, sondern wirkt selbst als Ventil. Eine frei schwimmende Kugel kann sich ganz vom Ventilsitz lösen und den Strömungsweg für das Kondensat ohne Hindernisse freigeben. Außerdem kann sie dabei frei rotieren, so dass sich eine fast unendliche Zahl von Berührungspunkten mit dem Ventilsitz ergibt. Dadurch wird der Verschleiß der Dichtflächen am Ventil erheblich reduziert.

TLV Freischwimmer-Kondensatableiter

Bei einem Glockenschwimmer-Kondensatableiter ist die nach unten geöffnete Glocke mit einem Hebelmechanismus verbunden, der das Ventil entsprechend der Bewegungen der auf- und absteigenden Glocke betätigt. Wenn Dampf (oder Luft beim Anfahrvorgang) unter die Glocke strömt, die von Kondensat umgeben ist, erfährt sie einen Auftrieb und steigt nach oben. Dadurch wird das Ventil geschlossen. Auf der Oberseite der Glocke befindet sich eine kleine Entlüftungsbohrung, durch die eine geringe Menge Dampf (oder Luft) in den oberen Teil des Gehäuses austreten kann. Allmählich füllt sich der Raum um die Glocke mit Dampf bzw. Luft, so dass die Auftriebskraft abnimmt und die Glocke nach unten sinkt. Damit wird das Ventil geöffnet und der im Gehäuse befindliche Dampf bzw. die Luft kann über den Austritt abströmen.

| Glockenschwimmer-Kondensatableiter |

|---|

|

|

Kontinuierliche Entwässerung: Ein entscheidender Vorteil des Kugelschwimmer-Kondensatableiters.

Ein bedeutener Unterschied in der Arbeitsweise von Kugelschwimmer-Kondensatableitern und Glockenschwimmer-Kondensatableitern ist, dass der Kugelschwimmer-Kondensatableiter das Kondenat kontinuierlich ableitet, während der Glockenschwimmer-Kondensatableiter zyklisch arbeitet.

| Kugelschwimmer-Kondensatableiter entwässern kontinuierlich |

|---|

|

|

Bei Schwimmer-Kondensatableitern, die kontinuierlich entwässern, steigt und sinkt der Schwimmer in Abhängigkeit vom Kondensatniveau im Gehäuse, so dass der Ventilhub sich automatisch der abzuführenden Kondensatmenge anpasst. Wenn Kondensat zufließt öffnet das Ventil gerade so weit, dass es abgeleitet werden kann und schließt unmittelbar, sobald die Kondensatmenge abnimmt. Damit reagiert der Kondensatableiter schnell auf wechselnden Kondensatanfall.

| Glockenschwimmer-Kondensatableiter: Zyklische Entwässerung |

|---|

|

|

Bei Schwimmer-Kondensatableitern mit zyklischer Arbeitsweise hingegen wird das Kondensat so lange nicht abgeleitet, bis eine bestimmte Menge Dampf aus der Glocke entwichen ist und diese sinken lässt, so dass das Ventil öffnen kann. Folglich kann bei geschlossenem Ventil in jedem Arbeitszyklus über einen gewissen Zeitraum kein Kondensat abgeleitet werden.

Der Kondensatanfall ist bei Dampfverbrauchern und bei der Leitungsentwässerung im allgemeinen kontinuierlich, unabhängig von der Arbeitsweise des verwendeten Kondensatableiters. Daher resultiert bei zyklisch arbeitenden Kondensatableitern ein Kondensatanstau im Gehäuse, so lange das Ventil geschlossen bleibt.

Die Auswahl des Kondensatableiters hat Einfluss auf den Betrieb bei geringem Kondensatanfall.

Kondensatableiter sind unverzichtbar in allen Systemen, in den Kondensat entseht, auch wenn dies nur in sehr geringen Mengen anfällt wie in Systemen mit überhitztem Dampf. Daher ist es wichtig zu wissen, wie verschiedene Kondesatableiter-Bauarten bei geringem Kondensatanfall arbeiten.

In Systemen mit überhitztem Dampf sind die Kondensatmengen oft sehr gering. Bei solchen Betriebsbedingungen wird die benötigte Wasservorlage in Glockenschwimmer-Kondensatableitern, die für den Auftrieb der Glocke notwendig ist, nicht aufrechterhalten. Folglich sinkt die Glocke nach unten, das Ventil öffnet und bewirkt große Frischdampfverluste. Das führt nicht nur zu hohen Verlustkosten, sondern kann auch einen großen Gegendruck im Kondensatsystem herbeiführen.

Kugelschwimmer-Kondensatableiter werden ebenfalls durch überhitzten Dampf beeinträchtigt. Bei einem Kugelschwimmer-Kondensatableiter mit Hebelmechanismus ist das Ventil sehr nahe am Ventilsitz. Bei geringem Kondensatanfall und damit kleinem Ventilhub strömt das Kondensat mit sehr hoher Geschwindigkeit und verursacht dabei Erosion an den Ventilkomponenten. Eine Freischwimmer-Kugel legt sich bei geringem Kondensatanfall jedoch von oben her auf den Ventilsitz. Da der Strömungsweg nicht durch ein Ventil verengt wird, kann Erosion in diesem Bereich selbst bei geringem Kondensatanfall vermieden werden.

| Kugelschwimmer-Kondensatableiter bei geringem Kondensatanfall |

|---|

|

|

| Glockenschwimmer-Kondensatableiter bei geringem Kondensatanfall |

|---|

|

|

Die Ziffer als Bezeichnung des Ventilsitzes gibt den maximal möglichen Differenzdruck an

Eine besondere Eigenschaft von mechanischen Kondensatableitern ist, dass es für jedes Modell unterschiedliche Ventilsitzgrößen für verschiedene Differenzdruckstufen gibt. Der Öffnungsquerschnitt des Ventilsitzes ist auf den maximalen Differenzdruck des Kondensatableiters abgestimmt.

Es ist wichtig zu wissen, dass bei Überschreiten dieses maximalen Differenzdrucks der Kondensatableiter nicht mehr öffnen kann, so dass keine Entwässerung mehr möglich ist.

Um mehr über mechanische Fallen und Öffnungsnummern zu erfahren, lesen Sie bitte:

- Schwimmer-Kondensatableiter und Ventilsitzgröße (Teil 1)

- Schwimmer-Kondensatableiter und Ventilsitzgröße (Teil 2)