- Home

- Dampftechnik und Tools

- Dampftechnik

- Entspannungsdampf

Grundlagen Dampftechnik

Entspannungsdampf

Entspannungsdampf, auch Nachdampf genannt, entsteht immer dann, wenn Heißkondensat entspannt wird.

Nachdampf bzw. Entspannungsdampf ist nichts anderes als normaler Dampf. Der Name deutet lediglich auf seine Entstehung hin. Normaler "Frischdampf" wird im Dampfkessel, Schnelldampferzeuger oder Abhitzekessel produziert. Entspannungsdampf entsteht hingegen, wenn Kondensat mit hoher Temperatur und Druck einen großen Druckabfall erfährt, wie z.B. beim Durchströmen eines Kondensatableiters.

Hochdruckkondensat hat einen höheren Wärmeinhalt als Siedekondensat bei niedrigerem Druck. Die Gesamtenergie muss aber nach dem Energieerhaltungssatz auch nach der Entspannung noch die gleiche sein. Der Überschuss fließt daher in die teilweise Verdampfung des Kondensats, d.h. er wird vom Entspannungsdampf aufgenommen.

| Nachverdampfung bei der Kondensatableitung |

|---|

|

| Kondensat, das durch den Ventilsitz eines Kondensatableiters strömt, verdampft durch den Druckabfall an dieser Stelle teilweise (Abbildung). |

Wie entsteht Entspannungsdampf?

Entspannungsdampf entsteht, weil der Siedepunkt des Wassers vom Druck abhängt. Bei atmosphärischen Druck ist die Siedetemperatur z.B. 100 °C, bei 10 bar ü dagegen 184 °C.

Was geschieht also, wenn Kondensat von 10 bar ü auf atmosphärischen Druck entspannt wird? Das Kondensat enthält zu viel Energie, um auch nach der Entspannung noch vollständig flüssig zu bleiben. Ein bestimmter Anteil verdampft und das verbleibende flüssige Kondensat kühlt sich auf die Siedetemperatur beim Entspannungsdruck ab, hier also 100 °C. Dieser Vorgang wird als Nachverdampfung bezeichnet.

Anders gesagt: Wenn Heißkondensat entspannt wird, muss sein Gesamt-Wärmeinhalt (Enthalpie) konstant bleiben, wobei der Siedepunkt (Temperatur des Phasenübergangs vom flüssigen in den gasförmigen Zustand) fällt. Die überschüssige Energie wird von einem Teil der Wassermoleküle als Verdampfungswärme aufgenommen, so dass sie in die Gasphase (Sattdampf) übergehen.

Anmerkung:

Beim Begriff „Entspannungsdampf” oder „Nachdampf” denkt man zunächst an Dampfschwaden, die am Austritt eines Kondensatableiters entstehen, der ohne Unterkühlung ins Freie entwässert. Diese werden häufig fälschlicherweise als Leckage von Frischdampf interpretiert, obwohl es sich dabei um Nachdampf aus Heißkondensat mit fein verteilten Tröpfchen von wenig flüssigem Kondensat handelt.

Für weiterführende Informationen lesen Sie bitte den folgenden Artikel: Bläst mein Kondensatableiter durch?

Berechnung des Entspannungsdampfanteils

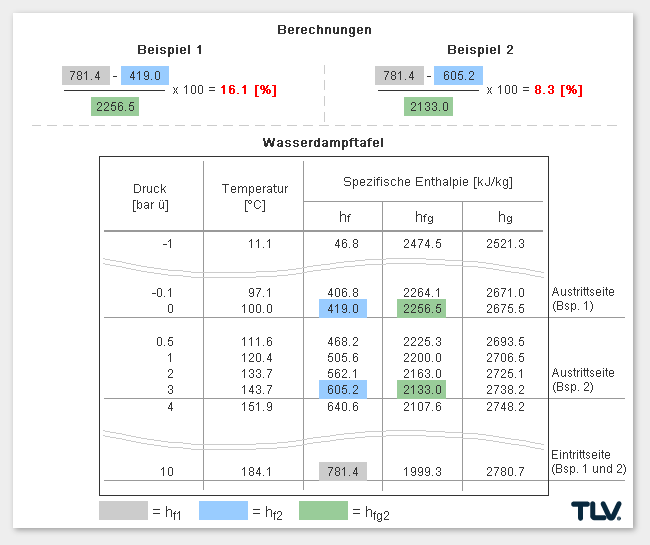

Der Anteil des verdampften Kondensats (Entspannungsdampfanteil) kann wie folgt berechnet werden:

darin sind:

- hf1 = spezifische Enthalpie des Siedekondensats am Kondensatableiter-Eintritt*

- hf2 = spezifische Enthalpie des Siedekondensats am Kondensatableiter-Austritt

- hfg2 = Verdampfungswärme von Satttdampf am Kondensatableiter-Austritt

*Bei Kondensatableitern mit bauartbedingter Unterkühlung des Kondensats kann der Wärmeinhalt am Kondensatableiter-Eintritt bedeutend niedriger sein als bei Heißkondensat mit Siedetemperatur.

Die folgenden Beispiele zeigen, dass der Entspannungsdampfanteil höher ist, wenn das Kondensat auf atmosphärischen Druck entspannt wird (Beispiel 1) als bei Entspannung in eine geschlossene Kondensatrückführleitung (Beispiel 2):

Tip

Nutzen Sie den Online-Rechner von TLV für die schnelle und genaue Berechnung von Nachdampf aus Heißkondensat.

Das Volumen des entstehenden Entspannungsdampfs

Dampf hat ein wesentlich größeres spezifisches Volumen als Wasser. Das bedeutet, dass schon eine geringe Zunahme des Entspannungsdampfanteils zu einer großen Volumenzunahme des entstehenden Nachdampfs führt. Die unten dargestellte Animation veranschaulicht das unterschiedliche Volumenverhältnis von Dampf und Kondensat für die Beispiele 1 und 2 (siehe oben) bei der Entwässerung in eine Kondensatrückführleitung.

|

| Je größer die Druckdifferenz, desto größer der Entspannungsdampfanteil am Austritt des Kondensatableiters. |

Zum genaueren Verständnis: Das spezifische Volumen von Kondensat bei 100 °C ist 0.00104 m3/kg, das von atmosphärischem Dampf 1.67 m3/kg. Wenn Siedekondensat bei 10 bar auf einen niedrigeren Druck wie atmosphärischen Druck entspannt wird, verdampfen 16.1 % Massenanteil des Kondensats in Entspannungsdampf. Das resultierende Volumenverhältnis kann man folgendermaßen berechnen:

Berechnung des Volumenverhältnisses von Entspannungsdampf und Kondensat

- Kondensatvolumen: (1 - 16.1%) x 0.00104 m3/kg = 0.000873 m3/kg

- Dampfvolumen: 16.1% x 1.67 m3/kg = 0.269 m3/kg

- Volumenverhältnis: 0.269 m3/kg / 0.000873 m3/kg = 308:1

Was kann man mit Entspannungsdampf anfangen?

Die Nachdampfwolken sind ein natürliches Nebenprodukt bei der Kondensatableitung. Da dieser Entspannungsdampf die gleiche Qualität hat wie Frischdampf, versucht man in modernen Dampfanlagen möglichst viel davon im Prozess wiederzuverwerten.

Die Einspeisung von Entspannungsdampf aus einem Hochdruckdampfsystem in ein Niederdruckdampfsystem führt sowohl zu beachtlichen Energieeinsparungen als auch zur Verbesserung der Arbeitsumgebung in der Anlage, indem Nachdampfwolken reduziert werden. Bei der Umsetzung eines Konzepts zur Restwärmenutzung werden oft Kondensatrückführung und Nachdampfverwertung miteinander verbunden.

| Beispiel für ein System zur Nachdampfnutzung |

|---|

|

| Entspannungsdampf aus einem Hochdruckdampfsystem wird über einen Kondensatentspanner in ein Niederdruckdampfsystem eingespeist. |