- ホーム

- 蒸気のお役立ち情報

- もっと知りたい蒸気のお話

- 蒸気設備のトラブル(住宅街の騒音-安全弁編)

蒸気のトラブル

蒸気設備のトラブル(住宅街の騒音-安全弁編)

身近で見られる蒸気設備によるトラブル

身近で見られる蒸気設備によるトラブル。具体的な現象として、多くは湯気や騒音、結露などといった形で表れます。長い間悩まされたり、仕方ないと諦めてきた現象にも、簡単な対策を取ることで解決できるものがあります。 以下では住宅街で起こった騒音トラブルとその解決例をご紹介します。

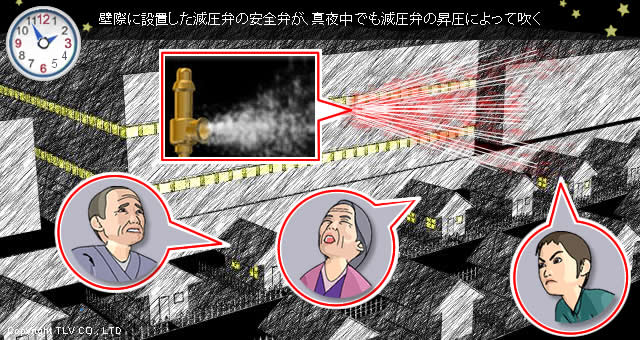

真夜中の住宅地で安全弁が連続して作動して騒音クレーム

住宅地に建つ電子機器工場で、真夜中バッチ式ラインのライン立上げ時に、壁際の減圧弁二次側に設置した安全弁が、減圧弁の昇圧によって吹くということが連続して発生。周辺住民から騒音に対するクレームが寄せられました。

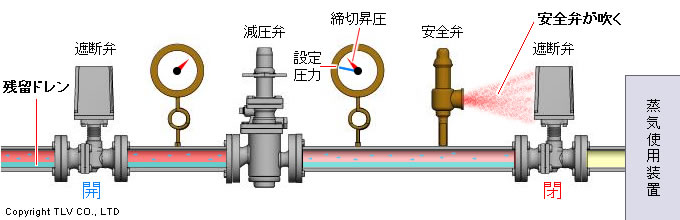

原因は残留ドレン

調べていくと、ライン立上げ時の残留ドレンが減圧弁に流入し、それによって減圧弁二次側が昇圧して安全弁が吹いていたことが分かりました。

問題のポイント

電子機器工場では低圧蒸気使用が多く、減圧弁の設定圧力が低いことに起因

- 空調機器や滅菌装置など蒸気を低圧で使用する設備が多く、そもそも設定圧力が低いため僅かな圧力変動が影響

流量が極端に少なくなる時間帯が発生することに起因

- 最大流量に合わせた選定では、バッチ設備が停止して低負荷になった際に、相対的に減圧弁が過大となり小流量に対応不可

(減圧弁に合わせて)安全弁の設定圧力も低くなってしまうことに起因

- 装置の最高使用圧力に合わせて安全弁の吹き出し圧力を決定するが、供給蒸気圧力もあまり下げられないため、結果として減圧弁設定圧力と安全弁設定圧力が接近し、安全弁が作動しやすくなる

- 安全弁の設定圧力が低圧の場合、吹き下がり圧力(差)は0.03MPa程度のスペックで安全弁は製作されているが、 設定圧力が低い程設定値との差に近づくため作動しやすい

安全弁の吹き出し能力が小さめであることに起因

- 圧力容器用とは異なり、昇圧警報目的で設置する安全弁は吹き出し量について規定がなく、コスト優先で吹き出し能力が小さい小型の安全弁を使用することが多いため、作動しても なかなか圧力が下がらず長時間吹いてしまう

配管の取り回しが複雑になっていることに起因

- 枝取り配管が多く、経路が複雑となり減圧弁の手前にドレン排除のためのセパレーターやスチームトラップなどの機器を設置できない

- ドレンブローも適切な箇所でできるようになっていない

解決策

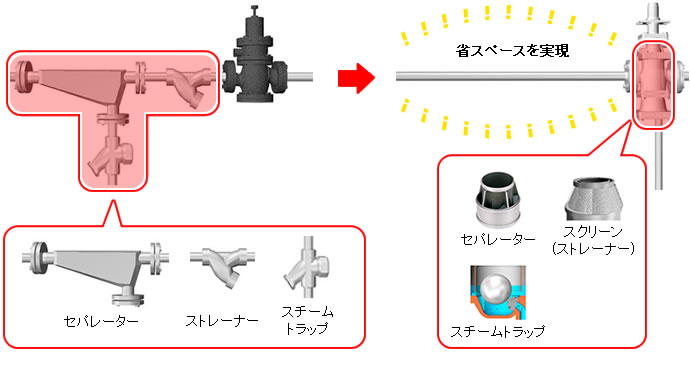

残留ドレンが減圧弁に流入しないよう、配管内のドレンを取り除く目的でスチームトラップとセパレーターの設置を検討しました。しかし、配管が複雑で減圧弁手前にそれらを設置するスペースがなかったため、減圧弁自体をトラップとセパレーターを内蔵したタイプの蒸気プロセス用減圧弁に交換しました。

その結果、残留ドレンの減圧弁機構部への流入、それによる二次側昇圧がなくなり、安全弁が吹かなくなりました。

改善のポイント

蒸気圧力の設定値は変えられないため

- セパレーターとトラップを内蔵し、ドレンやスケールの影響を受けにくい構造の減圧弁を採用

大きな負荷変動となる運転パターンも変えられないため

-

- 圧力-流量特性に優れた減圧弁を採用

設置スペースが狭いため

- セパレーターとトラップを内蔵し、減圧弁のスペースだけでセパレーターとトラップを同時に設置できてしまうセパレーター・トラップ一体型の減圧弁を採用

他設備への展開

今回の例以外のケースでも、同様の蒸気の使い方をする次のような施設では注意が必要です。

低圧で使用する装置が多い現場

- 空調機が大きい建物・工場、煮炊きを行う食品工場、電気材料・電子機器工場など

最大負荷と最小負荷の差が大きい現場

- ゴム加硫工程がある工場、分岐枝分かれが多い配管の元に大きな減圧弁を設置している工場